ОГЭ: русский язык

Основной государственный экзамен по русскому языку остается обязательным для всех девятиклассников. В 2026 году экзамен сохраняет свою принципиальную структуру, но претерпевает важные содержательные изменения. Эти корректировки направлены на повышение объективности оценки и усиление практической направленности испытания.

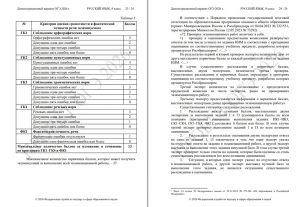

Экзаменационная работа состоит из трех частей: сжатого изложения, заданий с кратким ответом и сочинения. Общее время выполнения — 235 минут. Максимальный балл увеличился до 37 первичных баллов, что позволяет более точно дифференцировать уровень подготовки учащихся.

Баллы по русскому языку ОГЭ

Система оценивания экзамена построена на комплексном подходе. Максимальный результат в 37 баллов складывается из:

- 7 баллов – тестовая часть (задания 2-8);

- 6 – сжатое изложение;

- 7 – сочинение;

- 9 – практическую грамотность;

- 8 – содержание и речевое оформление.

Перевод первичных баллов в оценки осуществляется по следующей шкале:

- «2» — 0-14 баллов;

- «3» — 15-22;

- «4» — 23-28 (при условии получения не менее 4 баллов за грамотность);

- «5» — 29-37 (при условии получения не менее 6 баллов за грамотность).

Для поступления в профильные классы рекомендуется набрать не менее 26 баллов.

Важно отметить, что оценка в аттестат выводится как среднее арифметическое между годовой отметкой и результатом ОГЭ.

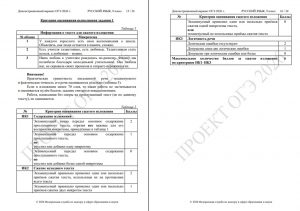

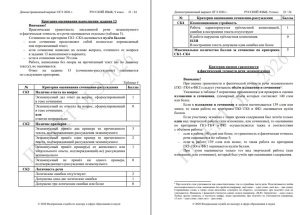

Критерии ОГЭ: русский язык

Официальные критерии оценивания ОГЭ, публикуемые ФИПИ, традиционно содержатся в демонстрационных вариантах экзамена. Обычно эти материалы размещаются на страницах 15-16 (для анализа письменных работ) и 21-24 (для интерпретации результатов) в зависимости от дисциплины. Для вашего удобства мы систематизировали и выделили соответствующие разделы из демоверсии по русскому языку — ключевому предмету государственной аттестации в 9 классе. Это позволяет сразу перейти к изучению существенных параметров оценки без необходимости самостоятельного поиска в полном документе.

ФИПИ ОГЭ по русскому языку 9 класс

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) акцентирует внимание на следующих аспектах подготовки:

- необходимость работы только с предложенным текстом;

- запрет на использование примеров из жизненного опыта;

- увеличение роли смыслового анализа текста;

- повышенные требования к практической грамотности.

Основные изменения 2026 года:

- полный отказ от внешних аргументов в сочинениях;

- унификация критериев для всех типов сочинений;

- смягчение оценки логических ошибок;

- жесткие требования к минимальному объему работ.

Эти изменения направлены на повышение объективности оценки и развитие навыков аналитической работы с текстом.

Задания ОГЭ по русскому

Экзаменационная работа сохраняет традиционную структуру, состоящую из трех частей, но претерпевает важные изменения в системе оценивания и формулировках заданий. Всего участникам предстоит выполнить 13 заданий, проверяющих различные аспекты языковой компетенции.

Часть 1: Сжатое изложение (задание 1)

Задание направлено на проверку умения воспринимать и преобразовывать устную речь. Учащиеся дважды прослушивают текст объемом около 150 слов, после чего создают его сжатое изложение. Ключевые аспекты оценки:

- полнота передачи содержания исходного текста;

- умение выделять микротемы и главную информацию;

- владение приемами компрессии текста;

- логичность и последовательность изложения.

Часть 2: Задания с кратким ответом (2-12)

Вторая часть включает 11 заданий, проверяющих теоретические знания и практические навыки владения языком:

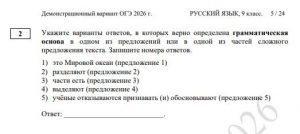

- задание 2 — определение грамматической основы. Проверяет умение выделять главные члены предложения;

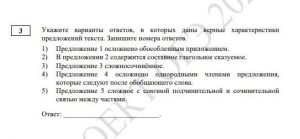

- задание 3 — анализ характеристик предложений. Требует знания классификации предложений по структуре и цели высказывания;

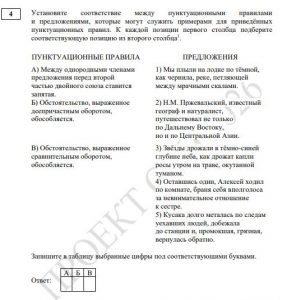

- задание 4 — пунктуационный анализ. Устанавливает соответствие между правилами и примерами их применения;

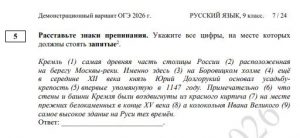

- задание 5 — расстановка знаков препинания. Проверяет знание пунктуационных норм в сложных синтаксических конструкциях;

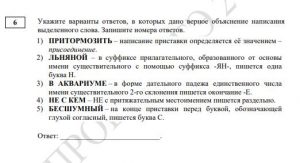

- задание 6 — орфографический анализ. Требует объяснения написания слов через различные виды лингвистического анализа;

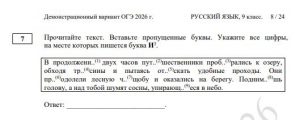

- задание 7 — вставка пропущенных букв. Проверяет знание орфографических норм и умение применять их на практике;

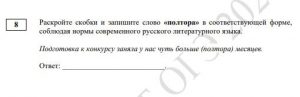

- задание 8 — нормативное употребление словоформ. Оценивает владение морфологическими нормами;

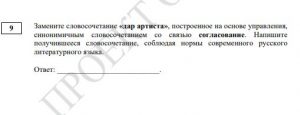

- задание 9 — преобразование словосочетаний. Проверяет умение менять тип подчинительной связи.

Задания 10-12 работают с предложенным текстом:

- задание 10 — анализ содержания текста;

- задание 11 — определение средств выразительности;

- задание 12 — лексический анализ (поиск синонимов, антонимов).

Часть 3: Сочинение-рассуждение (задание 13).

Учащиеся выбирают одну из трех предложенных тем:

- 1 — рассуждение на лингвистическую тему

- 2 — анализ фрагмента текста

- 3 — интерпретация текста через ключевое понятие

Ключевые изменения 2026 года:

- единые формулировки и критерии для всех типов сочинений;

- обязательное использование двух примеров из предложенного текста;

- увеличение допустимого количества логических ошибок;

- жесткие требования к минимальному объему (70+70 слов).

Изменения 2026 года направлены на повышение объективности оценки и развитие навыков аналитической работы с текстом. Акцент сделан на умении находить и использовать информацию из предложенного материала, что соответствует современным образовательным тенденциям.

Эксперты «ПедСистемы» уже проанализировали все актуальные изменения ОГЭ-2026 по русскому языку и интегрировали их в учебные программы. Это гарантирует, что каждый ученик будет отрабатывать именно те задания, форматы и критерии оценивания, которые утверждены ФИПИ для нового экзаменационного года. Подготовка ведётся на основе свежих демоверсий, актуальных спецификаций и методических рекомендаций, что исключает риск изучения устаревших материалов.

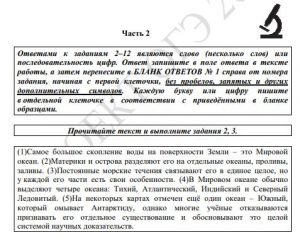

Вариант ОГЭ русский язык

Давайте вместе разберем демонстрационный вариант ОГЭ по русскому языку для 2026 года, чтобы лучше понимать структуру и нюансы заданий.

Заданием первой части ОГЭ является изложение. Обязательно внимательно изучите нашу статью в разделе «Разборы» для лучшего понимания структуры и критериев оценки этой работы.

Предложение 1 неверно: здесь допущена ошибка в определении подлежащего. Подлежащее — это «скопление» (что именно является самым большим?). Сказуемое — «это Мировой океан». Таким образом, полная грамматическая основа — «скопление – это Мировой океан». Указанный вариант ошибочно принимает за основу только часть сказуемого.

Предложение неверно: указано только сказуемое «разделяют». Подлежащее здесь — «Материки и острова». Полная основа: «Материки и острова разделяют».

Предложение 3 неверно: имеется составное именное сказуемое. Подлежащее здесь — «особенности» (что есть?). Сказуемое — «есть» (глагольная связка) + «свои» (определение, но не именная часть). Однако конструкция «у каждой части есть» является синтаксически целой, но грамматическая основа именно этого придаточного предложения — «есть особенности». Вариант «части есть» является неполным и грамматически неверным.

Предложение 4 верно: это односоставное неопределённо-личное предложение. В нём есть только сказуемое «выделяют». Подлежащего нет, и оно не требуется, так как действие совершается неопределённым лицом (учёными, людьми). Таким образом, грамматическая основа верно определена.

Предложение 5 верно: здесь верно выделены все главные члены. Подлежащее — «учёные». Однородные сказуемые — «отказываются признавать» (составное глагольное сказуемое) и «обосновывают» (простое глагольное сказуемое). Союз «и» соединяет однородные сказуемые и является частью основы.

Вывод: правильно определены грамматические основы только в вариантах 4 и 5.

Предложение 1 неверно: в этом предложении нет обособленных членов. «Мировой океан» — это именная часть составного именного сказуемого («есть» Мировой океан), а не приложение. Приложение — это определение, выраженное существительным, которое даёт другое название предмету (например, «Мой брат, отличный врач, помог мне»). Здесь это не так.

Предложение 2 неверно: сказуемое в этом предложении — «разделяют». Это простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного глагола (хочу, могу, начал, продолжал) и инфинитива (что делать?). Здесь его нет.

Предложение 3 верно: предложение состоит из двух равноправных частей, соединённых противительным союзом «но». Это признак сложносочинённого предложения.

Предложение 4 верно: здесь есть обобщающее слово «четыре океана». После него стоит двоеточие, и далее перечисляются однородные члены предложения («Тихий, Атлантический…»), которые конкретизируют это обобщающее слово. Это классический случай осложнения предложения однородными членами с обобщающим словом.

Предложение 5 верно: это предложение с разными видами связи (сложное).

Вывод: верные характеристики даны только для предложений 3, 4 и 5.

А – 2: В предложении 2 есть двойной союз «не только…, но и…», соединяющий однородные члены. Запятая ставится перед второй частью союза («но и»).

Б – 4: В предложении 4 деепричастный оборот «Оставшись один» всегда обособляется запятыми как обстоятельство.

В – 1: В предложении 1 сравнительный оборот «как чернила» обособляется запятыми, так как является обстоятельством образа действия.

Ответ: А2, Б4, В1

Предложение 3: сравнительный оборот слишком сложный и не является идеальным примером правила.

Предложение 5: знаки стоят не при обстоятельстве, а при однородных определениях («промокшая, грязная»). Это другое правило.

Правильная постановка:

- 2 — запятая закрывает приложение («самая древняя часть столицы России»);

- 3, 4 — запятые выделяют уточняющее обстоятельство места («на Боровицком холме»);

- 5 — запятая закрывает причастный оборот («впервые упомянутую в 1147 году»);

- 6 — запятая отделяет придаточное предложение («что стены и башни…») от главного;

- 8 — запятая ставится между частями сложного предложения, соединёнными союзом «а».

Запятые 1, 7, 9 — лишние:

- 1 не нужна, так как нет обособления в начале предложения;

- 7 не ставится, так как нет основания для обособления;

- 9 не требуется, так как приложение («самое высокое здание…») тесно связано со сказуемым.

Правильно:

- 2) суффикс -ЯН- в прилагательных, образованных от существительных, пишется с одной Н (исключения: оловянный, стеклянный, деревянный);

- 5) — Приставка БЕС- пишется перед глухими согласными (здесь перед Ш).

Неправильно:

- 1 — приставка ПРИ- здесь имеет значение «неполное действие» (немного затормозить), а не «присоединение»;

- 3 – слово «аквариум» стоит в предложном падеже (окончание -Е), а не в дательном;

- 4 — «кем» — это форма местоимения КТО, а не притяжательное местоимение. Раздельное написание с НЕ объясняется иным правилом.

Цифра 3: пробИрались — глагол-исключение «брать» (II спряжение) в форме прошедшего времени множественного числа. В суффиксе пишется буква И.

Цифра 9: упирающИеся — действительное причастие настоящего времени, образованное от глагола I спряжения «упираться». В суффиксе -ЮЩ- пишется буква И.

Почему не другие цифры:

- 1: продолжениИ — окончание -И у существительного среднего рода на -ие в предложном падеже;

- 2: путЕшественники — проверяемая безударная гласная в корне слова «пУть»;

- 4: трЯсины — проверяемая безударная гласная в корне слова «трЯска»;

- 5: отЫскать — после русской приставки, оканчивающейся на согласную, вместо И пишется Ы;

- 6: прЕодолели — приставка ПРЕ- пишется в значении «пере-» (преодолеть = пересилить);

- 7: чАщоба — проверяемая безударная гласная в корне слова «чАща»;

- 8: поднимЕшь — глагол II спряжения в форме 2-го лица единственного числа. Окончание -ЕШЬ.

Правильный ответ: полутора.

Краткое объяснение: числительное «полтора» (полтора часа) в родительном падеже имеет форму полутора. Именно родительный падеж требуется после сравнительной степени «больше».

Правильный ответ: артистический дар

Краткое объяснение: исходное словосочетание «дар артиста» построено по типу управления: главное слово «дар» требует от зависимого существительного «артиста» стоять в родительном падеже. Нужно заменить на тип связи согласование, где зависимое слово (прилагательное) будет согласовываться с главным в роде, числе и падеже. Прилагательное от слова «артист» — артистический. Получается новое словосочетание: артистический дар.

3 часть – сочинение ОГЭ по русскому языку. О том, как правильно и легко его написать, мы рассказали в нашем материале.

Подготовка к ОГЭ по русскому

Подготовка к ОГЭ по русскому языку — это многоуровневый процесс, требующий не только академических знаний, но и психологической грамотности. Современный экзамен проверяет способность мыслить аналитически, работать с информацией и сохранять концентрацию в стрессовой ситуации. Успех определяется не просто заучиванием правил, а развитием языковой интуиции и умением применять знания в новых контекстах.

Ключевые элементы эффективной подготовки включают:

- диагностику стартового уровня — объективная оценка пробелов помогает создать персонализированный план работы и избежать бесполезного распыления сил на уже освоенные темы;

- формирование языковой чуткости — регулярное аналитическое чтение художественных и публицистических текстов развивает чувство стиля, обогащает лексикон и учит видеть подтекст;

- симуляцию экзаменационных условий — тренировочные тесты необходимо писать с таймером, чтобы выработать навык распределения времени и снизить тревожность на реальном экзамене;

- создание эмоционального якоря — использование ассоциативных техник запоминания сложных правил (например, мнемонических схем для исключений) делает процесс обучения более устойчивым к стрессу;

- психологический аспект подготовки часто недооценивают. Тревожность, синдром отличника и страх неудачи могут блокировать даже хорошо усвоенные знания. Важно научиться распознавать симптомы стресса и применять техники эмоциональной саморегуляции — дыхательные практики, когнитивное перефразирование негативных установок, осознанные перерывы.

Профессиональная поддержка превращает подготовку из хаотичного процесса в управляемый и предсказуемый.

В центре подготовки к ОГЭ/ЕГЭ «ПедСистема» каждый ученик получает не просто преподавателя, а персонального куратора, который координирует подготовку по всем направлениям. Такой подход исключает пробелы и перекосы в обучении. А работа с психологом помогает сформировать здоровое отношение к экзамену — не как к угрозе, а как к интересному вызову.

Системный подход снимает основную нагрузку с родителей и ученика. Больше не нужно самостоятельно искать материалы, отслеживать изменения в критериях или гадать, какие темы вызывают сложности. Эксперты выстраивают траекторию обучения, которая учитывает не только требования ФИПИ, но и индивидуальные особенности мышления ребенка. Это превращает подготовку из стрессового марафона в последовательный учебный процесс с понятными целями и гарантированным результатом.